मैंने लिखा था कि 1920 केआसपास के सालों में भारत में विभूतियां गजब पैदा हुईं। सभी कलाओं व सभी विषयों में। इनमें से बहुतों को आजादी के बाद मौका मिला। लेकिन बिरजू महाराज यदि सरकारी कत्थक केंद्र से अपने जैसा दूसरा कत्थक नर्तक पैदा नहीं कर पाए या अलकाजी एनएसडी में अपनी जैसी कोई पौध नहीं बना पाए और अशोक वाजपेयी भारत केंद्र में कलाकारों को तराश ऊंचाई नहीं दे पाए तो क्यों? आजादी के बाद राजे-रजवाड़ों के प्रश्रय जैसे घराने या गुरू-शिष्य की पारंपरिक शिक्षा-साधना में तपे यशस्वी नहीं निकले, उनके वैसे ठिकाने नहीं बने तो कमी क्या रही? मैं इसका जवाब सोच सकता हूं। इसलिए कि 1976 के बाद केंद्र में जनता पार्टी सरकार बनी और इंदिरा गांधी के बाद संस्थाओं में फेरबदल शुरू हुई तब मैं दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में कला-संस्कृति-नाटक के अड्डों की खदबदाहट, वहां की चकल्लस में दिलचस्पी रखता था। बाद में भोपाल में अर्जुनसिंह के राज में बेइंतहा खर्च और अशोक वाजपेयी के जलवे की खबर लेता रहा। राजीव गांधी का वक्त आया तो भारत महोत्सव में उन्होंने पूरे देश में आंचलिक केंद्र बनाने से ले कर, दुनिया में भारत की कला-संस्कृति के प्रदर्शन में कलाकारों पर जैसी मेहरबानियां कीव मणिशंकर अय्यर एंड पार्टी ने जो किया उस पर भी मैंने गपशप की है। निचोड़ है कि पंडित नेहरू से ले कर नरेंद्र मोदी तक जैसे भारत की जनता को सिस्टम ने, संविधान ने, सरकारों ने सत्ता आश्रित बनाया है वैसे ही कला-संस्कृति-इतिहास-शिक्षा-संगीत सबकुछ 15 अगस्त 1947 के बाद सरकार आश्रित है।

पंडित नेहरू के वक्त में कला-संस्कृति के जागीरदार मौलाना आजाद थे और आज अपने प्रहलाद सिंह पटेल हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद को पंडित नेहरू गाइड करते थे तोप्रहलाद पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कमान के मामले में तब और अब के फर्क पर विचार इसलिए फालतू है क्योंकि तब भी आईसीएस-आईएएस अफसर दफ्तर चलाते थे और आज भी वे ही चलाते हैं। ऐसा अंग्रेजों ने कभी नहीं होने दिया। जैसे ब्रिटेन में आज भी कल्पना नहीं हो सकती कि टैटे गैलेरी, नेशनल काउंसिल ऑफ म्युजियम, आईकॉम यूके जैसी कला-संस्कृति संस्थाएं बाबू-अफसर लोगों की कमान में हों। या जैसे भारत में है कि रिजर्व बैंक से ले कर ऑडिटर संस्था, संगीत-साहित्य संस्थाओं सभी में पदेन आईएएस बैठ कर फाइलों सेआर्थिकी को ड्राइव करें और वहीं देश का नंबर एक सीए, वहीं कला संस्कृति, शिक्षा-विज्ञान का संवर्धक भी तो ऐसे में देश की बरबादी होनी ही है। जबकि आजादी से पहले गोरों ने भारत में ऐसी कोई गलती नहीं की थी। उन्होंने पुरातत्व एएसआई जैसे दो-चार संस्थान जरूर बनाए थे लेकिन उनमें कर्ता-धर्ता पेशेवर लोग, पुरातत्वविद् हुआ करते थे। मतलब हुआ कि आजादी के बाद स्टील, बिजली आदि पैदा करने के लिए पंडित नेहरू ने जैसे सरकारी कंपनियां बनाईं और सरकार को बिजनेस में लगाया तो भारत की कला-संस्कृति-इतिहास-साहित्य-संगीत आदि की सृजनात्मकता का ठेका भी उन्होंने संस्थाएं बना कर सरकार का बनवा दिया। सरकार की दफ्तरी-बाबूई फाइलों से संस्कृति-कला का काम शुरू हुआ।

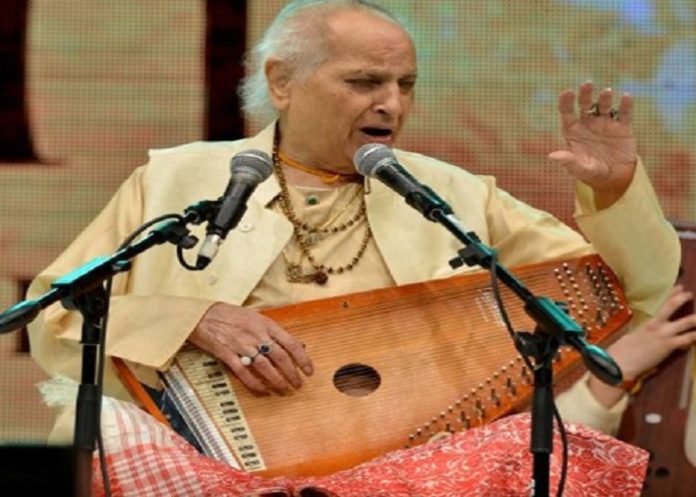

तब कुछ साम्यवाद के बौदि्धक बल, सोवियत संघ के उपलब्ध पैटर्न व नेहरू-मौलाना आजाद की जुगलजोड़ी के सेकुलर आग्रह में यह संयोग बना जो पढ़े-लिखे उन वामपंथियों की दुकान चली, जिससे ये तमाम संस्थान प्रगतिशीलता के अड्डे बने। नतीजतन इनमें देशी, खांटी, हिंदू याकि धोती-कुर्ता पहनने वाले भीमसेन जोशी से ले कर पंडित जसराज जैसों का मतलब नहीं था। यहीं नहीं इनके लिए हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम आधुनिक यशस्वी अज्ञेय भी अछूत थे। नीम और करेला चढ़ा। पहले तो सरकारी तंत्र और ऊपर से वामपंथी। सो देश की सांस्कृतिक विरासत, अंग्रेजों के वक्त की मुक्त आबोहवा में बने-निखरे तमाम यशस्वी पंडित (मल्लिकार्जुन मंसूर से लेकर जसरास तक) आजाद भारत में बेगाने से रहे। गुरू-शिष्य परंपरा पर ताला। कत्थक केंद्र जैसे संस्थानों में यदि कोई बिरजू महाराज बैठा तो सत्ता के सरकारी रौब में उसने फिर संस्थान को वैसे ही जागीराना अंदाज में चलाया जैसे अलकाजी ने एनएसडी को चलाया था। उस दौर में दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में कत्थक छात्राओं से ले कर नाट्य छात्रों को कृपा के लिए कैसे भटकना होता था और क्या होता था उस पर लिखना अब मेरे लिए संभव नहीं है। कला-संस्कृति के इन सरकारी संस्थानों ने भारत को वैसे ही खाया है जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनियों ने।तभी अपनी थीसिस थी और है कि यदि सरकार को बिजनेस में नहीं रहना चाहिए तो कला-संस्कृति-इतिहास-ज्ञान-विज्ञान में में भी नहीं रहना चाहिए। सभी संस्थानों पर ताला लगना चाहिए।

यदि ब्रिटेन में कला संस्थान सुधीजनों के गवर्निंग बोर्ड, ऑक्सफोर्ड-कैंब्रिज या हार्वर्ड या पेरिस के लुव्रे म्युजियम से ले कर कला-संस्कृति-फैशन के तमाम संस्थान विरासतगत (घरानों से चली आ रही पंरपरा, भद्र लोगों) सोसायटी, एनजीओ, पारखियों के कलाकृति खरीदने से लेकर ग्रांट देने के कामों में चले हुए हैं तो भारत में आईएएस, बाबुओं, कृपापात्र कुर्सीवानों से यह सब क्यों होना चाहिए? पंडित नेहरू-मौलाना आजाद के वक्त में कला-संस्कृति-इतिहास के सरकारी अड्डों परलेफ्ट-प्रगतिशीलता के लाल बंदर काबिज थे। तब लाल बंदर स्वघोषित महाकवि, महासाहित्यकार, महाकलाकार हो कर अपने को पुरस्कारों, सम्मानों, विदेश यात्राओं, दारू पार्टियों, फेलो बनकर मानद् पैसे से मालामाल बनाते थे। इन सब लाल बंदरों ने आरी लेकर पुराने बरगदों, विरासत-परंपरा को काटने का काम इस तर्क से किया कि भीमसेन जोशी तो राग भैरवी में ‘जो भजे हरि को सदा…’ गाते हैं तो हिंदुवादी हैं। उन्हें नहीं, बल्कि पहले उनसे बड़ी विभूति उस्ताद बिस्मिल्लाखान है और उन्हे भारत रत्न (2001 में) दियाजाए। हां, मैं बिस्मिल्ला खानके शहनाई वादन को हल्का नहीं मानता हूं लेकिन कहां शादी वाला तूताड़ी वादन और कहां कठंतपस्वी भीमसेन जोशी। पर जोशी को लाल सांस्कृतिक ठेकेदारों ने बहुत बाद सन 2008 में, उनके वृद्धाश्रम में उन्हे भारत रत्न से नवाजा। तब भारत की कथित बौद्धिकता लाल लूंगरों के दबदबे की थी। वे भारत को, भारत के हिंदुओं को सेकुलर-प्रगतिशील-आधुनिक लाल रंग में ढालने की अंध जिद्द में थे।

आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब 1977 में इंदिरा गांधी हारी और संस्थाओं से वामपंथियों की छुट्टी शुरू हुई नहीं कि ये ऐसे छटपटाए जैसे बापी पट्टा छीना जा रहा हो। तब इन संस्थाओं में कोई हिंदू घुस जाए तो मानो मंदिर में अछूत घुसा और वह अपवित्र हो गया। मुझे ध्यान है 1977 की जनता पार्टी की सरकार बनी तो लालकृष्ण आडवाणी सूचना मंत्री हुए। तब दो चार वामपंथी जमात से बाहर के साहित्यकार लक्ष्मीनारायण लाल, रामकुमार भ्रमर आदि ने जगदीश माथुर के मार्फत संस्थाओं में रेवड़ियां पाने की भागदौड़ की लेकिन वामपंथियों ने इनके हाथ मलाई लगने नहीं दी। ऐसे ही बाद में एनएसडी से अलकाजी की क्षत्रपता खत्म कराने के लिए बीएम शाह, देवेंद्र राज अंकुर आदि के लिए दीनानाथ मिश्र आदि ने लॉबिंग की तो वहां हवा बदली जरूर लेकिन जनसंघ, भाजपा और संघ के लोग मंडी हाउस के इलाके की कला-साहित्य संस्थानों को कभी अपना घर नहीं बना पाए।

अटलबिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे तो एक महिला पत्रकार को उन्होने हिंदुस्तान टाईम्स के मीडिया संस्थान में घुसाया तो तमाम कॉमरेड किस्सागोई करने लगे।मानों कोई अछूत पत्रकार हो गया। लाल बंदर भी तब कम ट्रोल नहीं करते थे। तब सोशल मीडिया नहीं था तो प्रेस क्लब, दारू पार्टियों आदि में लालक्रांति के सुर निकला करते थे। मैं भटक गया हूं। कुल मिलाकर आजाद भारत की माईबाप सरकार ने कला-साहित्य-संगीत-संस्कृति के जितने संस्थान, अंड्डे बनाए हैं उनमें स्थायी कब्जा अफसरों का, दफ्तरी संस्कृति का है। दूसरा कब्जा कोई साठ साल लाल लंगूरों का रहा है। अब उनकी जगह काले लंगूर उस्तरा लिए हुए बैठे है, ये सब को गौबर बना डाल रहे है!सो आजादी पूर्व की विभूतियों, यशस्विता के जन्म, पोषण, तपस्या, साधना, स्वतंत्रता और कालजयी उपलब्धियां कैसे संभव हैं?

हरिशंकर व्यास

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं ये उनके निजी विचार हैं)